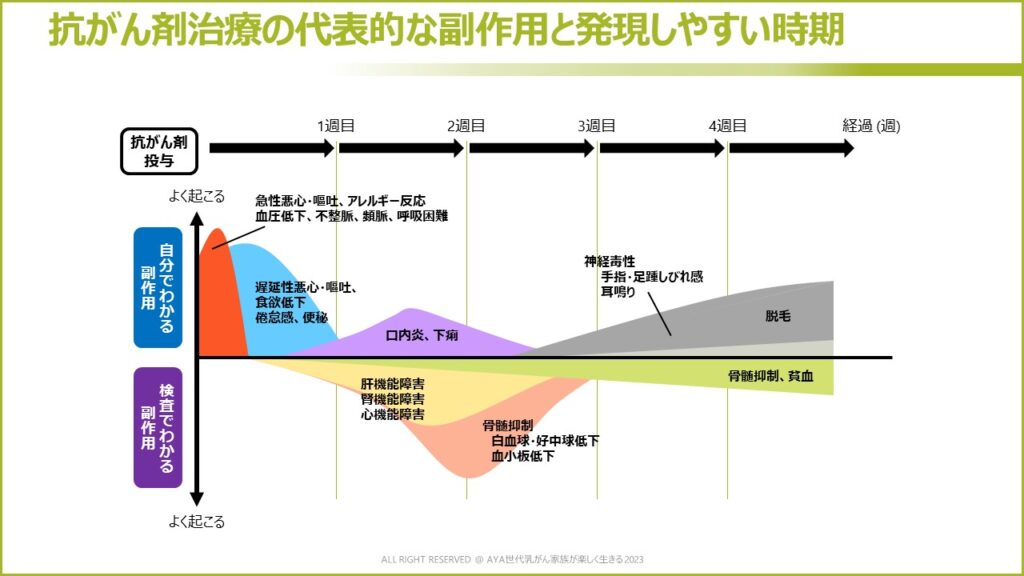

妻の化学療法(EC治療)と状態変化を細かく見てきました。このデータが今後、EC療法をされる方の何かのアドバイスになればと思い、書きます。私たちも化学療法の一般的な状態変化を学習して治療に臨んできましたが、書籍に書いてあることはあくまでも一般論と思います。そのため、十人十色の対策が必要となると思います。

そのためには、毎日の変化をちゃんと記録することが重要です。一人一人の状態を過去のデータを見ながら、個別で理解し対応していくしかありません。

毎日の変化をちゃんとメモに取っていると、主治医との面談でも状況を正確に伝えやすいです。

妻のケース

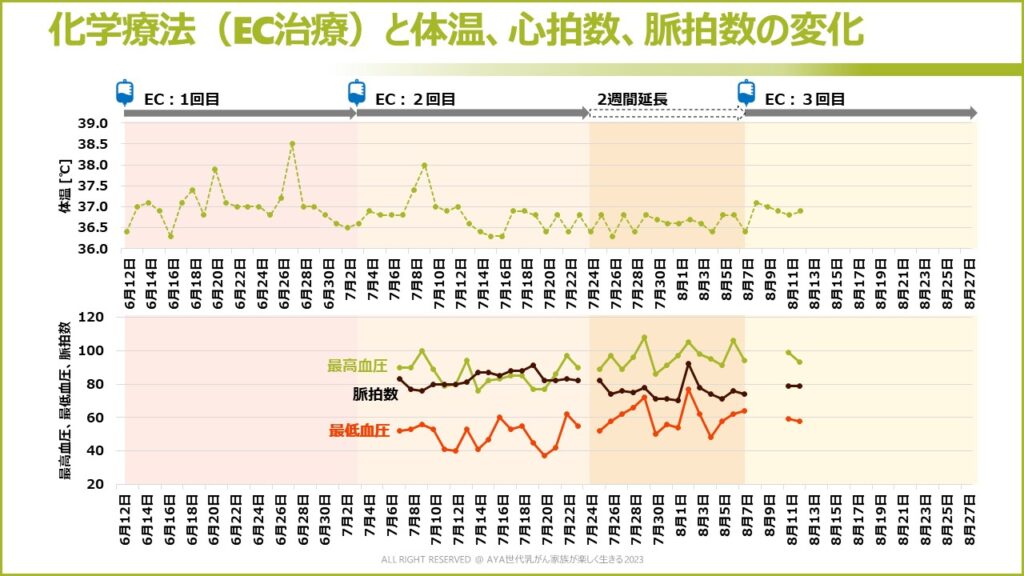

体温の変化

これまでの体温の変化を見ていると、EC治療後の2週間目に基本的に、熱が上がってきます。

体温が上がるタイミングを見ながら抗生物質を摂取し始めるタイミングを決定していくのが重要だという事が分かりました。EC治療の一回目は、たんなる微熱かと思って抗生物質を摂取するタイミングがよく分かっておらず少し抗生物質の摂取開始のタイミングが数日遅くなってしまったと、結果的に思いました。

発熱が生じるのは、何か体の中で戦っている症状だと思います。発熱するとは、因果関係でいうと原因ではなく、結果の方のため、つまり、何か体の中で変化が生じた結果なのだと思います。その場合、主治医のアドバイスを頂き、それに従って適切に対応をしないといけないと思いました。

1日、2日の様子見で症状が変わることもあるので、心配なことがあれば専門家のアドバイスを頂くのいいと思います。

血圧値と脈拍数の変化

EC治療の一回目で学習したのは、体温と症状だけ見ていても素人の私達には理解できません。闘病している本人(妻)からの言葉、顔色、表情、表現する言動からも状態をイメージすることしかできません。ただし、もう少し客観的に状況を把握し、少しでも理解してあげたいと思いました。

そこで、血圧計を購入しました。最近の血圧計はコンパクトで、さらに脈拍数も含めて、自動で記録できるので非常に便利です。

興味深いのが、EC治療二回目以降で、体温は平熱状態をキープしているのですが、本人にしかわからない体調の変化があります。その部分は、血圧計で何となく傾向的に、僕たち家族が理解できるようになってきました。

最高血圧が80mmHg台、最低血圧が40mmHg台の時は、平熱ですが非常に疲れやすいとか体調がよくない日が続いておりました。一方、化学療法(EC治療)を延長することで、最高血圧が100mmHg台、最低血圧が60mmHg台に徐々に戻ってくると、明らかに元気になってきていました。

この血圧の正常化に伴って、脈拍数も正常化に動いています。血圧と脈拍数に相関関係があることも理解できました。

1週間目の主な症状:嘔吐・吐き気

この嘔吐・吐き気は、100%発症しています。特にEC治療をした後、数時間してからこの症状が発生し、2~3日間、厳しい嘔吐・吐き気の症状が続いています。その後、徐々に吐き気の症状が治まってくる感じです。

これまでの経緯を見てると、この嘔吐・吐き気の日数が徐々に増加傾向がみられます。

この点は少し心配になります。

2週間目の主な症状:発熱

2週間目突入の前後で発熱の症状が現れ、抗生物質を1週間摂取するようになりますが、この抗生物質の副作用が妻を苦しめてきました。

抗生物質に含まれるある成分に対しアレルギー反応が出ているのかもしれないと思いますが、色々な推測とトライアンドエラーを繰り返しながら対応する方法を考えていくしかないと思いました。

2、3週間目以降の妻を苦しめる症状:耳鳴り、頭痛、痔など

神経毒性として耳鳴り、頭痛が徐々に増加してきています。薬の投与回数が増加するごとに症状が増加している傾向がみられます。

痔に関しては、便秘から派生した症状ですが、赤血球や血小板が減ってきているのでこういうことも注意が必要です。

妻の場合、化学療法(EC治療)の後にタキサン治療、HER2治療、があるので副作用が心配になります。

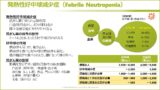

注意:好中球の変化

発熱性好中球減少症は注意です。抗がん薬を投薬後、2~3週間目に最も好中球がなくなり、感染症にかからないように十分な注意が必要になります。

脱毛

脱毛に関しては、一般的なケース通りの症状が発生しています。化学療法(EC治療)を開始して、2週間目あたりから始まりました。化学療法を続けている現状では脱毛は仕方ないと妻本人も受け入れています。

それよりも、抗がん剤治療からくる嘔吐、吐き気、手足の痛み、手足のむくみ、頭痛、発熱、倦怠感、好中球減少などの副作用の方が、脱毛なんて小さい話だと妻は感じています。

脱毛が大した話ではないと思うぐらい本当に、化学療法の副作用が妻にとっては、つらいのだと思います。

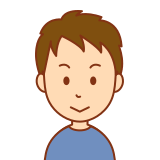

一般的なケース

一般的には、以下のような症状(嘔吐、吐き毛、脱毛、白血球減少など)が生じやすいと書籍にて紹介されています。これは抗がん薬が増殖の盛んな細胞を攻撃するために、正常細胞の中でも増殖の盛んな細胞を再生する脊髄を攻撃した結果、生じる症状です。

- 吐き気・嘔吐

- 好中球減少・貧血(赤血球減少)・血小板減少

- 脱毛

- 心毒性

- 神経への影響

- 関節や筋肉の症状

- むくみ

- アレルギー

- 手足症候群

- 口内炎

- 下痢

- 倦怠感(だるさ)

- 血管炎

- 爪の異常

- 味覚の障害

- 肝機能の障害

- インフュージョンリアクション

- 卵巣機能の障害、閉経、不妊

- 高血圧

- 粘膜からの出血

- 色素沈着

- 皮疹

- 間質性肺炎

- 認知機能障害や二次がん、心機能障害など晩期障害

- 免疫関連有害事象

コメント